Hommage à Erich Meyer et son père Robert Meyer

« La vie était très calme à La Tour, c’est d’ailleurs un si beau coin… »

En mémoire des réfugiés juifs allemands demeurant rue du Coq à La Tour- d’Aigues, arrêtés par la gendarmerie française le 26 août 1942 sur ordre du gouvernement de Vichy, déportés au camp des Milles puis à Drancy, livrés aux nazis par le convoi n°29 du 7 septembre 1942, morts en déportation à Auschwitz

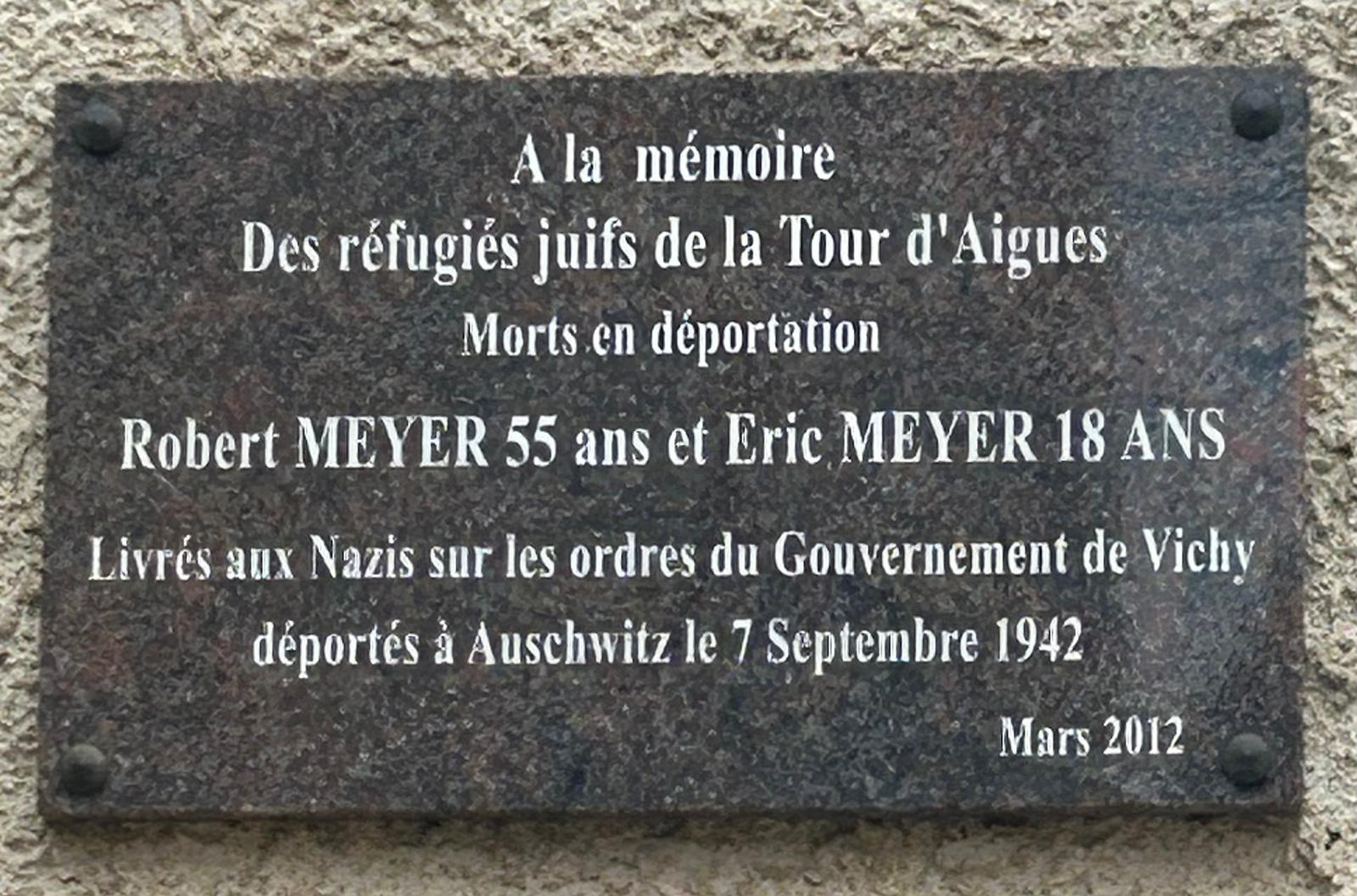

C’est à l’angle de la place du Coq et de la rue du Puits, au cœur des ruelles étroites du pittoresque village de La Tour-d’Aigues, qu’une discrète plaque commémorative installée récemment, en mars 2012, rappelle la mémoire des réfugiés juifs de La Tour-d’Aigues, morts en déportation après leur arrestation par la gendarmerie française sur ordre du gouvernement de Vichy: Robert Meyer, 55 ans et son fils, Eric Meyer, 18 ans.

La célébration des 80 ans du débarquement allié en Provence et la libération du pays d’Aigues sont autant d’occasion de saluer les précieux travaux de mémoire et de réparation entrepris à cet égard par Romain Beyner sur la mémoire locale de la seconde guerre mondiale « Entre exaltation et silence : la mémoire de la guerre à La Tour-d’Aigues (1940-1944) », travaux qui ont permis de rappeler la mémoire le destin tragique de la famille Meyer, et notamment l’arrestation du jeune Erich à La Tour-d’Aigues le 26 août 1942, à l’âge de 18 ans. (Cahiers d'Études Germaniques Année 2007 53 pp. 149-156, article consultable directement sur Internet sur le site persee.fr).

L’auteur indique avoir procédé en 2007 à une quinzaine d’interviews d’acteurs ou de témoins de l’époque tout en effectuant des recherches dans les archives. Avec la mémoire du Docteur Medvedowsky, résistant assassiné par des miliciens dans les bois de Beaumont-de-Pertuis en juin 1944, spontanément, les Tourains interrogés évoquaient longuement le crash d’un bombardier américain en juillet 1944 à quelques kilomètres du village. Pour cause, la forteresse volante aurait délibérément évité le village et, à l’exception de deux aviateurs morts lors du crash, son équipage a été récupéré et sauvé par la résistance locale. Événement historique qui a depuis lors légitimement donné lieu à de multiples commémorations. Romain Beyner fut cependant frappé par le fait que, plus de soixante ans plus tard, le crash de l’avion américain soit spontanément rapporté, alors que la rafle et le décès en déportation des juifs réfugiés au village semblait complètement oubliée. Il concluait son article ainsi : « Rien à La Tour-d’Aigues ne rappelle l’existence d’Erich et de Robert Meyer, à part leur avis de décès. (…). Voilà comment La Tour-d’Aigues se trouve être un lieu de migration pour la famille Meyer mais aussi celui de la « non-mémoire » de l’arrestation d’Erich et de sa déportation en compagnie de son père à Auschwitz, en 1942 ».

Romain Beyner entreprend alors une seconde série d’entretiens et poursuit ses recherches afin de reconstituer l’histoire de la famille Meyer. Il retrouva Charlotte, la sœur d’Erich, âgée de 14 ans au moment des faits, qu’il alla interviewer jusqu’à son lieu de résidence en Angleterre, avant d’analyser les raisons d’un si long silence.

Allemands de confession juive habitant Hambourg, Robert Meyer et sa femme, Marguerite, accompagnés de leurs deux enfants, Erich et Charlotte, décident de quitter l’Allemagne lorsque les nazis accèdent au pouvoir en 1933. Robert, prisonnier de guerre en France lors de la première guerre mondiale, parle couramment le français, et la famille rejoint Dijon en juillet 1934. Peu avant le début de la seconde guerre mondiale, Robert Meyer, comme beaucoup d’étrangers, est interné dans un camp à Gurs (Basses-Pyrénées) pour y être surveillé, et lors de la débâcle, le reste de la famille, est contrainte de fuir Dijon pour arriver en zone libre, à Avignon. De là, la préfecture du Vaucluse répartit les groupes de réfugiés par village, les Meyer sont affectés à La Tour-d’Aigues, où la famille Chaudon, notamment, leur réserve le meilleur accueil.

Semblant avoir trouvé un refuge contre les persécutions antisémites, Robert parvient, après être passé par le camp des Milles, près d’Aix, à rejoindre le reste de la famille : « Elle a trouvé à La Tour-d’Aigues des amis pour l’aider (la famille Chaudon notamment), un logement, du travail. Peu de Tourains savent qu’il s’agit d’une famille juive allemande, les Meyer apparaissent comme des français réfugiés de Lorraine, des gens réservés, bien élevés ».

C’est sans compter sur l’action du gouvernement de Vichy qui conduit, à compter du 1er juillet 1941, à recenser les juifs français et étrangers. L’ensemble de la famille Meyer est ainsi recensé par la préfecture du Vaucluse comme juif étranger, cible désignée des réglementations antisémites successives, jusqu’aux rafles organisées en zone non-occupée entre le 23 et le 26 août 1942 aboutissant à l’interpellation de 7 000 juifs, dont Robert et Erich feront partie.

Le récit de leur interpellation est glaçant, sans drame, sans un cri de protestation, presque normalement, dans l’indifférence générale et dans la plus parfaite légalité, le père et le fils seront pris pour ne plus revenir : « Le 26 août, Erich Meyer, âgé de 18 ans, est arrêté à La Tour-d'Aigues à 7h par la gendarmerie française. Robert Meyer (55 ans) s'est rendu à Beaucaire deux jours plus tôt à la suite de sa convocation par télégramme à son camp de travailleurs étrangers, où il est arrêté. Tous deux sont conduits au camp des Milles le jour-même. L'arrestation d'Erich Meyer est d'autant plus dramatique que les gendarmes chargés de venir l'arrêter ne sont pas des exécutants zélés du régime : Jean Peynot, brigadier de gendarmerie de La Bastide des Jourdans est en contact avec la résistance ».

Voilà comment Charlotte, qui avait 14 ans à l’époque, raconte l’arrestation de son frère :

« Les gendarmes, sont venus, il avait juste 18 ans... ils ont été tellement gentils et on a été tellement idiots. Je me souviens, maman a dit: "Il n'y a pas de pain" et Erich est allé jusqu'à la boulangerie chercher du pain. Il aurait pu se sauver... »

Les gendarmes attendent alors le retour d'Erich à sa maison :

« Ils étaient là, ils l'ont attendu et c'est là qu'on a été idiot parce qu'Erich aurait pu s'enfuir. Mais ils ne savaient pas, je suis sûr que s'il n'était pas revenu, ils auraient dit "On ne l'a pas trouvé". Nous, on ne savait vraiment pas ce qui se passait. [...] Ils l'ont emmené et lui, il s'est retrouvé après dans un camp avec mon père ».

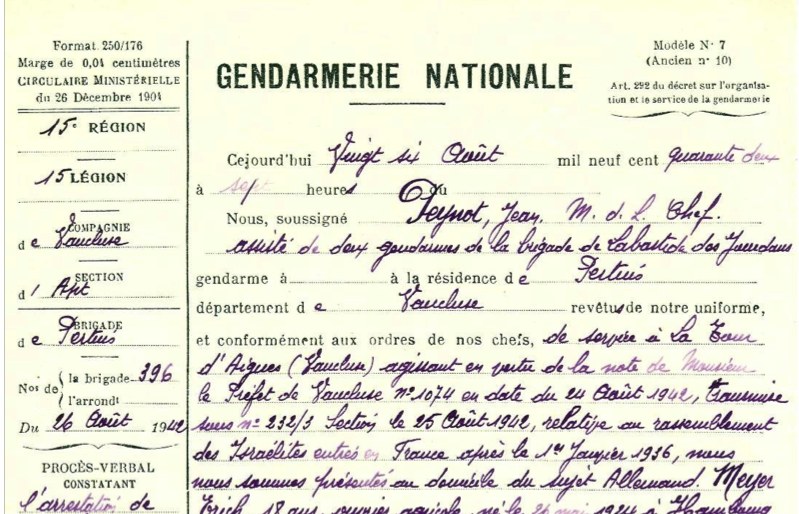

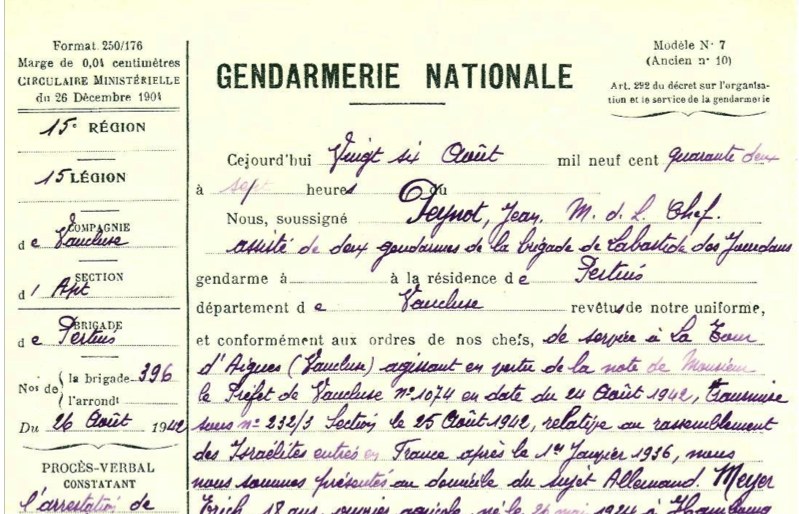

Procès-verbal de l’arrestation de l’israélite Erick Meyer à La Tour d’Aigues, 26 août 1942

ADV 7W16, PV n°396 de la brigade de gendarmerie de Pertuis du 26 août 1942.

Conduits le jour même au camp des Milles, transférés à Drancy, ils sont livrés aux nazis le 7 septembre 1942 par le convoi n°39 à destination d’Auschwitz.

Le ministère des Anciens combattants et des victimes de guerres date la mort d’Erich et Robert Meyer du 12 septembre 1942.

À la libération, Marguerite et Charlotte Meyer, après avoir vainement tentées de retrouver leurs proches à Dijon, comprennent que les hommes ne reviendront pas. Elles quitteront la France pour l’Uruguay, Charlotte s’établira ensuite en Grande-Bretagne.

Ironie de l’Histoire, le brigadier de gendarmerie ayant procédé à l’arrestation d’Erich Meyer, Jean Peynot, a lui-même été arrêté par la Gestapo, conduit à Avignon et torturé, le 15 mai 1944, à la suite d’informations données sous la torture par un résistant arrêté deux jours plus tôt à Pertuis.

Les travaux de Romain Beyner interrogent utilement sur les raisons pour lesquelles cette histoire a si longtemps été oubliée, rappelant une « non-mémoire » symptomatique de la situation de l’immédiate après-guerre puis de sa perpétuation « entre oubli et ignorance ».

Charlotte, quant à elle, n’a témoigné d’aucune rancœur à l’égard de quiconque, des gendarmes, elle dit « Je pense vraiment que les français qui sont venus le chercher n’avaient aucune idée de ce qui se passait (…) parce qu’autrement, ils nous auraient dit « Partez ! », je pense… », les circonstances de l’interpellation d’Erich confirment sans aucun doute ce sentiment. Du village de La Tour-d’Aigues, elle disait « dans le village, on n’avait aucune idée de qui se passait vraiment à Auschwitz et à même Drancy et tout ça. On n’avait aucune idée (…) la vie était très calme à La Tour, c’est d’ailleurs un si beau coin ».

Un si beau coin, oui, c’est bien vrai, une vie calme, oui, c’est bien sûr, et pourtant, pas un rempart pour protéger Erich et son père du pire. N’oublions pas.

Addendum, décembre 2024: Nous découvrons dans la chronique autobiographique familiale récemment publiée par Antoine Medvedovski aux éditions de l’Aube, un intéressant complément à l’hommage d’Eric Meyer et sa famille que nous pensons utile de rapporter ici : « …la première plaque apposée à la mémoire de Robert et d’Eric, ne l’a été qu’en 2009, et grâce aux efforts de l’historienne Michelle Bitton, et elle a rapidement été altérée par l’arrachage sauvage de la partie sur laquelle était inscrit : Livrés aux nazis sur les ordres du gouvernement de Vichy ! » Elle n’a été remplacée par une nouvelle plaque qu’en 2014, cette dernière étant payée par la propre sœur d’Eric Meyer, Charlotte Norton ! Que de choses gênantes… »

(Antoine Medvedovski, « Quelle histoire ! », La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 2024, p.324)